Caillebotte,

La Place de l'Europe, Temps de pluie, 1877

(212.2 x 276.2 cm)

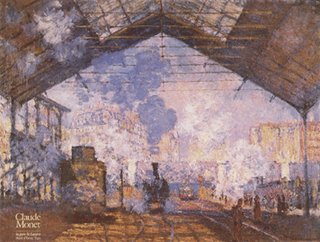

Claude Monet est, de tous les impressionnistes, celui qui s'est le plus attaché à peindre la modernité industrielle, celle d'un Paris en pleine transformation depuis les travaux du Baron Haussmann, celle des ponts métalliques et des gares. Il s'est ainsi installé dans la gare Saint-Lazare et a peint en 1877 plusieurs toiles sur ce thème.

Monet,

Le boulevard des Capucines, 1873 (79 sur 60 cm)

"Monet rend le flot incessant des passants et des équipages sur ce boulevard à la mode dans une écriture vibrante, aérienne, lumineuse. Devant cette toile, l'oeil saisit un tout sans s'arrêter aux détails". (C. Heinrich,

Monet, Taschen, 2005)

Monet, Gare Saint-Lazare, 1877

Monet, Gare Saint-Lazare, 1877

Voyez comment la gare, peinte à différentes heures a l'air différente, en particulier la lumière et les couleurs. Claude Monet a en effet voulu rendre à chaque fois "l'impression" visuelle que lui inspirait la gare Saint-Lazare :

(75 sur 104 cm)

(75 sur 104 cm)

(83 sur 101 cm)

"Comme dans les toiles représentant les ponts, Monet recherche ici la structure linéaire du lieu. La fumée, la vapeur, la lumière incidente habillent l'image, animent l'espace. La gare, cathédrale des temps modernes". (Ibid.)

Monet, Arrivée du train de Normandie, 1877

Monet, Arrivée du train de Normandie, 1877

Monet, Le pont de l'Europe, 1877 (64 sur 81 cm)

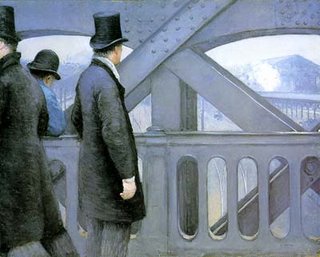

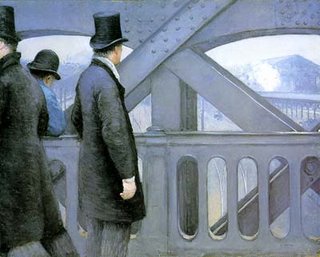

A proximité immédiate de la Gare, le pont de l'Europe et sa structure métallique inspirent Monet, Caillebotte (ami des impressionnistes, alors encore assez proche de la peinture réaliste) et d'autres.

Caillebotte, Sur le pont de l'Europe, 1876

Caillebotte, Sur le pont de l'Europe, 1876

Caillebotte, Le pont de l'Europe, 1876 (125 sur 181 cm)

Norbert Goeneutte, Le pont de l'Europe et la Gare Saint-Lazare, 1888

Norbert Goeneutte, Le pont de l'Europe et la Gare Saint-Lazare, 1888

Autre pont très souvent peint, le pont de chemin de fer d'Argenteuil (ligne de Paris à Mantes). Monet traite ici le pont en symbole d'une époque nouvelle. L'ouvrage ne permettait pas seulement aux citadins l'accès à la campagne mais aussi à des industries nouvelles de s'installer dans les faubourgs.

Monet,

Le pont de chemin de fer à Argenteuil, 1873

Voici le vrai pont photographié au début du XXème siècle :

Monet, Les déchargeurs de charbon, 1875 (55 sur 66 cm)

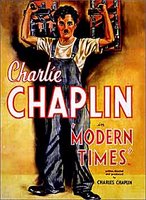

Comment un film peut-il avoir une influence sur les décisions politiques ?

Comment un film peut-il avoir une influence sur les décisions politiques ? Une injustice de plusieurs décennies est ainsi réparée. Jacques Chirac n'a sans doute pas découvert cette situation en 2006, mais l'essentiel est dans cette réparation.

Une injustice de plusieurs décennies est ainsi réparée. Jacques Chirac n'a sans doute pas découvert cette situation en 2006, mais l'essentiel est dans cette réparation.

Caillebotte, Sur le pont de l'Europe, 1876

Caillebotte, Sur le pont de l'Europe, 1876

Norbert Goeneutte, Le pont de l'Europe et la Gare Saint-Lazare, 1888

Norbert Goeneutte, Le pont de l'Europe et la Gare Saint-Lazare, 1888